안녕하세요 보스턴 임박사입니다.

2024년 7월도 다음주면 끝이 나고 곧 8월로 들어가게 되는군요. 6월 중순부터 7월 중순까지 한달간 한국으로 여행을 하고 돌아와서 시차적응도 하고 밀린 일도 하면서 시간을 보냈습니다. 이 시간동안 한국에서 사 온 책들을 열심히 읽느라 시간 가는 줄 모르고 산 것 같습니다. 다행히 (?) 좋은 책을 잘 고른 탓에 책 읽기는 아주 즐겁고 매우 빠르게 진행되고 있습니다.

이번에 한국에서 사 온 책들의 독후감과 감상을 언제 쓸 기회가 있으리라 생각합니다만, 먼저 구입한 책 9권 전권을 읽은 이후에 글을 써야 겠다고 생각을 했습니다. 그 이유는 이번 책들이 어떤 면에서 제가 현재 생각해야 할 일들 혹은 생각하고 있는 문제에 대해 생각을 정리할 수 있게 도와주고 책이 서로 서로 연결되어 있다는 느낌이 들어서 책을 한권씩 읽고 독후감을 쓰는 것 보다는 이번에는 9권 전권을 읽고 함께 독후감을 써야겠다는 생각이 들었습니다.

그동안 엔도슈사쿠의 ‘침묵’, 존 슈튜어트 밀의 ‘자유론’, 쇠렌 키르케고르의 ‘죽음에 이르는 병’을 완독했고 지금은 파스칼의 ‘팡세’를 읽고 있는 중입니다. 팡세를 읽고 나면 아리스토텔레스의 ‘니코마코스 윤리학’을 읽으려고 생각을 하고 있습니다. 그 다음에 아마도 단테의 ‘신곡’을 읽게 될 것 같아요.

책을 읽다보니 기록에 대한 생각을 많이 하게 됩니다. 지금 제가 읽고 있는 책들이 사연이 좀 있더라구요. 예를 들면, ‘자유론’ 서문에 존 슈튜어트 밀이 죽은 아내에 대한 생각을 쓴 글이 있는데, 아내의 지적인 참여와 평가가 자신의 책이 좋게 되는데 많은 도움을 주었다고 해요. 그런데 ‘자유론’을 쓰는 당시는 아내가 세상을 떠났으니 바로 아내와 나눌 수 있었던 지적인 대화와 참여가 너무나 아쉬웠다고 쓰고 있습니다.

또한 파스칼의 ‘팡세’는 사실 파스칼이 자신의 노트에 끄적여 놓았던 글을 파스칼의 사후에 조카와 친구들에 의해 편집되어 나온 책이었습니다. 파스칼은 10대부터 수학 및 물리학 등에 대해 천재적인 면모를 보였고 기억력이 뛰어나서 자신의 생각을 굳이 글로 남기지 않아도 기억이 사라지지 않았다고 합니다. 그러던 중 30세에 신앙체험을 한 이후 신학적 철학글을 쓰기 시작하는데 그는 건강이 좋지 못했고 35세부터는 정상적인 지적 작업을 할 수 없었고 39세에 단명하게 됩니다. 파스칼의 30대 중반 부터는 건강 문제 때문에 기억력이 감퇴되었고 그의 생각을 모두 기록하지 못했다고 하는군요. 이렇다 보니 천재적인 기억력보다는 적는 편이 훨씬 더 중요하다는 생각이 들었습니다.

이런 저런 생각을 하다보니 다시 일기의 중요성을 느끼게 되었는데요. 혼자 일기를 쓰는 것도 좋지만 친구나 아내, 가족 등과 함께 교환일기를 쓰면 더 좋지 않을까? 하는 생각을 하게 되었습니다. 혼자의 생각보다는 누군가와 함께 생각을 적다보면 모여질 수록 더 귀해지지 않을까? 하고요.

그냥 갑자기 ‘교환일기’라는 단어가 머리 속에 떠 오른 것이었는데 검색을 해 보니 원래 여학생들 사이에서 학창 시절에 많이 하는 것인 모양이더군요. 어떤 사람들은 연인끼리 하기도 하고요.

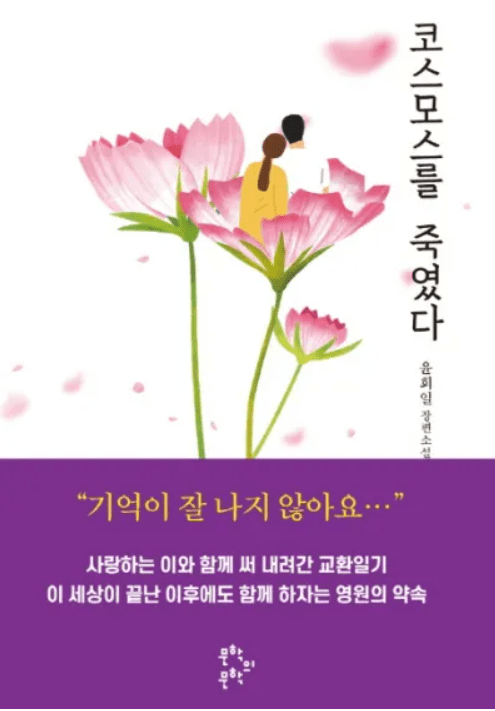

아직 읽어보지는 못했지만 윤희일의 ‘코스모스를 죽였다’라는 교환일기 형식의 소설도 있더군요.

이 소설은 치매에 걸린 아내를 돌보는 남편과 가족의 교환일기를 다룬 소설입니다. 벌써 슬프죠?

아프기 전에 교환일기를 함께 쓰는 것이 더 좋지 않을까? 하고 생각합니다. 생각의 흐름이나 즐거움도 건강할 때 함께 하면 더 좋을테니까요.

아무튼 교환일기를 한번 써보려고 생각을 해 봅니다. 다들 교환일기 써보지 않으시겠어요?